[e- 비즈니스] 6장 e- 비즈니스 보안전

0. 정보보호의 중요성

- e-비즈니스가 활성화됨에 따라 기업의 서비스 모델이 변화함으로서 (B2B, B2C 의 온라인 거래 증가) '정보보안에 대한 위험'은 날로 증대되고, 이는 기업의 신뢰도에 직접적 영향을 미치게 됨.

'IT와 비즈니스의 분리' <-> 'IT와 비즈니스의 통합'

* 기업 CEO 들이 꼽은 향후 3년간 기업 성장에 가장 큰 위협이 되는 요소 순위 *

: 2020년 인력/ 인사 문제 -> 2021년 사이버 보안

1. 정보화의 역기능 (기업)

- 기업의 정보화 역기능

: 바이러스, 기업 내부직원의 정보노출, 랩탑 컴퓨터의 도난 등이 상대적으로 큰 비중을 차지함

- 개인 인터넷 이용자의 90& 이상이 '정보화 역기능'으로 인한 사회전반의 피해가 심각하다고 생각

개인정보 범주의 확대

- CCTV, 위치정보 등에 의한 신규 프라이버시 침해 가능성 급증

-> 신규 기술을 활용한 서비스에 대한 개인정보보호 대응책 필요

Q. e- 비즈니스 시스템에 대한 회사 전체의 모든 시스템 도입과 운영에 적용할 보안 전략을 수립하고자 함

(1) 기밀성 (Confidentiality)

: 메시지의 내용이 제 3자에게 노출되지 않음/ Privacy 유지를 위한 필수 조건

(2) 무결성 (Integrity)

: 메시지 내용의 조작, 변조, 삭제 방지

(3) 가용성 (

: 항상 접속 가능하여 정상적 운영상태 유지 (Distribute Denial of Service 공격의 목적)

(4) 부인방지

: 메시지 전송 사실에 대한 번복 방지

: 거래 사실 및 내용에 대한 부인방지

(5) 인증

: 메시지를 보낸 당사자의 신원 확인;

Q. 해당시스템을 외부 SI 업체에 의뢰할 계획이고, 해당시스템이 갖추어야 할 보안 요구사항을 RFP에 추가하고자 함. 어떤 요소를 포함해야할 지 결정하여 반영하시오.

-> RFI (정보를 달라고 요청 : Request for information)

: 초기 단계

-> RFQ (견적서 요청: 얼마인가 : Request for Quotation) -> 답: 견적서 제출

-> RFP (필요한 것 제안 하기: Request for proposal)

: 우리 회사의 현 상황 (현 시스템) + 요구사항 자세히 + 예상한 결과 + 보안요구사항을 추가함

:

[악성 소프트웨어]

- 컴퓨터 바이러스: 다른 프로그램을 변형시켜 감염시키는 프로그램이며 자신을 복제할 수 있는 명령코드를 내장

(대응: 안티바이러스, 필터링)

- 트로이 목마: 자신의 실체를 숨기고 다른 프로그램의 한 종류인 것처럼 가장하여 활동하는 프로그램

= 자기 복제가 없고 다른 파일 감염 및 변경 없음/ 원격조정, 패스워드 가로채기, 시스템 파일 파괴 등 목적

- 웜 바이러스: 자신을 복제하여 네트워크를 통해서 복제본을 지속적 전파, 반복적 확산 프로그램 (독자적 실행)

= 자신 외 다른 시스템에 직접적인 영향을 미치지 않는 점은 트로이 목마와 구분, 다른 프로그램에 기생하지 않는 점은 컴퓨터 바이러스와 구분

2. 보안사고의 유형

1) Phising (피싱)

: 개인정보 (Private data)와 낚시 (Fishing)의 합성어

: 전화나 이메일로 금융기관이나 공공기관을 위장해 인터넷 사이트에서 보안카드의 번호나 개인정보를 요구해 금융정보를 빼내가는 행위

2) Smishin (스미싱) = 피싱의 발전된 형태

: '무료쿠폰제공', '돌잔치 초대장' 등과 같은 내용의 문자메시지 내에 인터넷 주소 (URL) 을 클릭하면 악성코드가 설치되어 피해자가 모르는 사이에 소액결제 혹은 개인의 금융정보를 탈취하는 수법

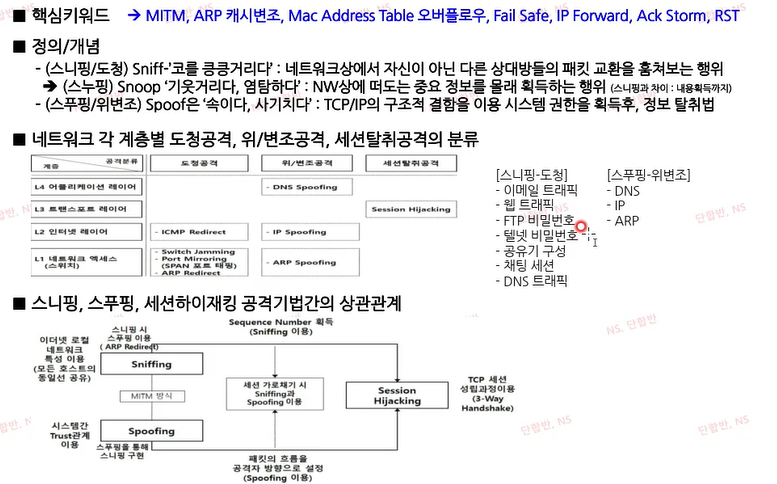

3) Spoofing (스푸핑)

: 공격자가 네트워크 상에서 다른 사람의 신원을 가장해 정보를 가로채거나 권한이 없는 행위를 수행하는 공격 기법.

특히 인터넷 프로토콜 (IP)을 악용하여 사용자와 시스템 간에 신뢰 관계를 위조할 수 있는 방식

[스푸핑의 작동 방식 이해]

: 인터넷 프로토콜(IP)은 네트워크 상의 각 장치에 할당된 주소로, 데이터가 정확한 목적지로 전달될 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 보통, 금융 거래는 보안을 위해 고정 IP나 임시 IP를 기반으로 사용자 인증을 수행합니다.

- 고정 IP: 은행이나 금융 기관은 자주 거래하는 사용자나 시스템에 고정된 IP 주소를 할당합니다. 고정 IP는 거래 신뢰성을 높이기 위한 방법으로 사용됩니다.

- 임시 IP: 일반적으로 개인 사용자는 인터넷에 연결할 때마다 인터넷 서비스 제공업체(ISP)로부터 임시 IP를 받게 됩니다. 이 임시 IP는 고정되지 않으며, 보통 일정 기간이나 접속 세션이 종료되면 변경됩니다.

[스푸핑 공격 방식]

: 스푸핑 공격에서는 공격자가 자신의 IP 주소를 다른 사람의 IP 주소로 위장해 피해자나 금융 기관을 속입니다.

1. 공격자가 금융 거래 시 사용하는 IP 주소를 위조하여, 마치 실제 사용자의 IP인 것처럼 속입니다.

2. 금융 시스템은 고정 IP 또는 정상적인 임시 IP로 인식하게 되며, 의심 없이 거래를 승인할 수 있습니다.

3. 공격자는 이 신뢰 관계를 이용해 피해자의 금융 정보를 가로채거나 허가되지 않은 금융 거래를 발생시킬 수 있습니다.

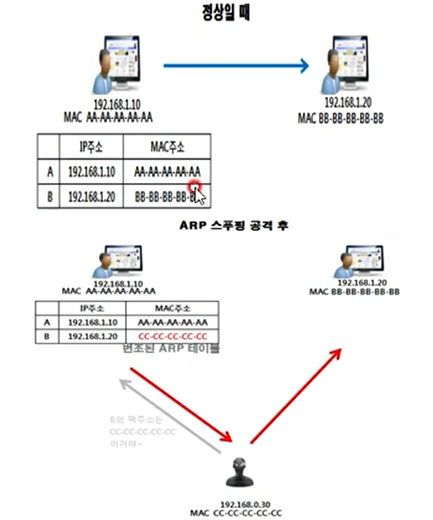

[ARP 스푸핑]

- ARP: 상대방 IP 주소는 알고 있지만, MAC 주소를 모를 때 사용되는 프로토콜

- 자신의 MAC 주소를 다른 컴퓨터의 MAC 주소인 것처럼 속이는 공격

* MAC Address: 컴퓨터 네트워크 상에서 각각의 기기를 구분하기 위해 사용되는 주소로, 기기 고유의 번호이기 때문에 'IP 주소'와 달리 기기를 교체하거나 네트워크 부품을 교체하지 않는 이상 변하지 않는 주소 / 내부 환경(LAN 환경)에서 통신을 위해 필요함! *

- A 가 B 에게 통신하고자 할 때, B 라는 사람의 MAC 주소를 참고하여 패킷 (데이터)를 전송

- C 가 중간에서, B 의 MAC 주소를 자신의 MAC 주소와 바꿔치기 함

- A 가 B 에게 통신할 때, C 의 MAC 주소로 패킷을 보내게 됨 (가로채기) + C 는 B 에게 A 로부터 받은 패킷을 넘겨주기 (의심 X)

3) 해킹/ 크래킹

- 해킹

: 컴퓨터 네트워크의 취약한 보안망에 불법적으로 접근하거나 정보 시스템에 유해한 영향을 끼치는 행위

-> 프로그램의 제작자가 걸어높은 code lock 알고리즘을 뚫어서 프로그램소스를 변경하여 자기 마음대로 바꾸는 행위에서 유래함

- Cracking

: 해킹을 시도한 후 불법으로 소프트웨어를 개조해 lock 을 푸는 행위

4) 디도스

- 자료의 유출이 아닌 가용성을 망가뜨림

DDoS(디도스, Distributed Denial of Service) 공격은 시스템이나 네트워크의 **가용성(availability)**을 방해하는 공격입니다. 즉, 자료를 훔치거나 변경하는 것이 아니라 시스템이 정상적으로 작동하지 못하게 만들어 사용자가 서비스를 이용하지 못하도록 하는 것입니다.

[DDoS 공격의 작동 방식]

: DDoS 공격은 여러 대의 컴퓨터를 이용해 동시에 특정 서버나 네트워크에 과도한 트래픽을 보내는 방식으로 이루어집니다. 마치 수많은 사람들이 한 번에 작은 가게에 몰려들어 정상적인 고객이 들어갈 수 없게 되는 상황과 비슷합니다.

1. 봇넷 구성: 공격자는 먼저 바이러스나 악성코드로 감염시킨 많은 컴퓨터를 원격으로 제어할 수 있는 봇넷을 만듭니다.

2. 대량의 요청 전송: 공격자가 신호를 보내면 이 봇넷은 동시에 특정 서버에 대량의 요청을 보내기 시작합니다.

3. 서버 과부하: 대량의 요청을 감당하지 못한 서버는 결국 과부하에 걸려 서비스가 느려지거나 중단됩니다.

[DDoS 공격의 결과]

: DDoS 공격은 자료를 훔치거나 손상시키지 않지만, 사용자가 웹사이트나 서비스에 접근할 수 없게 만듭니다. 예를 들어, 온라인 쇼핑몰이 DDoS 공격을 받으면 고객이 웹사이트에 접속할 수 없게 되어 판매가 중단되고, 매출 손실이 발생할 수 있습니다.

[DDoS 공격의 특징]

- 가용성 방해: 주된 목적은 서비스의 가용성을 떨어뜨리는 것입니다. 시스템이 정상적으로 작동하지 않도록 하여 서비스가 중단되도록 합니다.

- 서비스 거부: 사용자가 웹사이트나 애플리케이션에 접근할 수 없게 만듭니다.

- 자료 유출 없음: 자료의 유출이나 변경이 목표가 아니므로, 서비스는 복구가 가능하지만 공격이 지속되면 경제적, 평판상의 손실이 큽니다.

=> 따라서 DDoS 공격에 대한 대비는 가용성 보장 측면에서 중요합니다. DDoS 방어 솔루션을 통해 서버와 네트워크의 안정성을 확보하여 공격 시에도 서비스가 중단되지 않도록 하는 것이 핵심

5) Sniffing

: 네트워크를 이동 중인 정보를 낚아채는 행위

: 프로미큐어스 모드 사용

(데이터는 전부 거처가는데, 정보를 받진 않음/ 필터링을 해제하면 모든 패킷을 받아들임)

: 암호화가 필요한 이유 (주고받는 데이터를 못보게 함)

3. 암호화 ( <-> 복호화: 암호를 푸는 행위)

- 가장 간단한 암호화방식: 대칭키 (Symmetric key)

* 모든 텍스트는 '아스키 코드'로 변환됨' (숫자로 바꿀 수 있음)

- 대칭키 암호화방식

: 암호화와 복호화에 사용되는 키가 동일한 방식

: 암호문을 전달하는 경로와는 다른 경로로 대칭키를 전달해야 함

*암호화를 하면 속도가 줄어듦*

=> 대칭키 암호화방식의 한계: 보안상의 문제 (기밀성 )

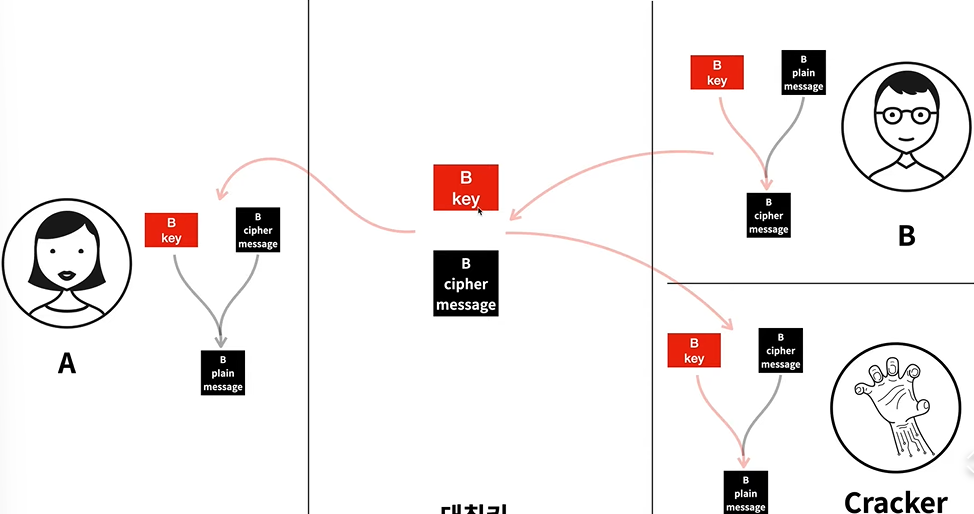

- 공개키 암호화 방식 (비대칭키)

-> Asymmetric key

: 암호화할 때 사용하는 키(공개키)와 복호화할 때 사용하는 키(개인키)가 서로 다른 암호 시스템

=> 비대칭키 암호화 방식은 '공개키'로 복호화할 수 없기 때문에, 기밀성이 유지됨

*철수가 영희에게 메시지를 전달/ 영희가 공개키를 올려놓음/ 철수는 영희의 공개키를 가지고 메시지를 암호화함/ 영희는 개인키로 그 암호화된 메시지를 풀 수 있음

-

공개키 암호화는 메시지를 안전하게 주고받기 위한 방식으로, 주로 두 개의 키를 사용합니다: 공개키와 개인키입니다. 여기서 공개키는 누구나 사용할 수 있지만, 개인키는 오직 수신자만 가지고 있어야 합니다.

철수와 영희를 예로 들어 공개키 암호화 과정을 단계별로 설명해 보겠습니다.

- 영희가 공개키를 올려놓음: 먼저, 영희는 자신의 공개키를 인터넷이나 특정한 서버에 올려놓아 누구나 접근할 수 있도록 합니다. 이 공개키는 암호화를 위해 누구나 사용할 수 있습니다.

- 철수가 영희의 공개키를 사용해 메시지를 암호화함: 이제 철수는 영희에게 비밀 메시지를 보내고 싶습니다. 영희의 공개키를 찾아 사용하여 메시지를 암호화합니다. 이 단계에서는 철수조차도 암호화한 메시지의 내용을 확인할 수 없습니다.

- 영희가 개인키로 암호화된 메시지를 풂: 철수가 암호화한 메시지를 영희가 받게 되면, 영희는 자신의 개인키를 사용해 그 메시지를 해독할 수 있습니다. 이 개인키는 오직 영희만이 가지고 있으며, 공개되지 않습니다.

왜 안전한가?

공개키로 암호화된 메시지는 해당 공개키에 연결된 개인키 없이는 절대로 해독할 수 없습니다. 따라서 누구나 영희의 공개키로 메시지를 암호화해 보낼 수 있지만, 오직 영희만이 개인키로 메시지를 해독할 수 있어 메시지의 기밀성이 보장됩니다.

이렇게 공개키 암호화 방식을 이용하면, 안전하게 메시지를 주고받을 수 있습니다.

* 영희가 철수에게 메시지를 전달/ 영희가 자신의 개인키로 메시지를 암호화함 (전달)/ 철수는 공개키로 그 메시지를 복호화함/ '전자서명' 영희의 공개키로 메시지를 복호화했기 때문에 메시지 전달의 주체는 '영희'임이 확실함 (하지만, 공개키로 메시지를 복호화했기 때문에 모두 그 메시지를 복호화할 수 있음

전자서명은 메시지의 작성자가 누구인지 증명하고, 메시지가 변경되지 않았음을 보장하기 위해 공개키 암호화 방식을 활용합니다. 이 과정을 영희와 철수의 예를 통해 설명하겠습니다.

- 영희가 철수에게 메시지를 전달: 영희는 철수에게 중요한 메시지를 보내고 싶습니다. 이때, 영희는 자신이 이 메시지를 작성했음을 철수에게 확실하게 증명하고 싶습니다.

- 영희가 자신의 개인키로 메시지를 암호화함: 영희는 자신의 개인키로 메시지를 암호화합니다. 여기서 암호화된 메시지는 일종의 ‘전자서명’ 역할을 하며, 개인키로 암호화된 데이터는 오직 영희의 공개키로만 복호화할 수 있습니다.

- 철수가 영희의 공개키로 메시지를 복호화함: 철수는 영희의 공개키를 사용하여 이 암호화된 메시지를 복호화합니다. 공개키로 성공적으로 복호화가 가능했다는 것은 메시지가 영희의 개인키로 암호화되었음을 의미하며, 이는 메시지의 작성자가 영희임을 확실히 증명합니다.

- '전자서명'의 역할: 공개키로 복호화가 가능하다는 것은 철수가 받은 메시지가 영희로부터 왔음을 보장합니다. 따라서 전자서명을 통해 철수는 이 메시지가 영희에 의해 작성되고 변경되지 않았다는 사실을 확인할 수 있습니다.

- 모두가 메시지를 복호화할 수 있는 이유: 영희의 공개키는 누구나 접근할 수 있으므로, 공개키로 암호화된 메시지는 누구나 복호화할 수 있습니다. 그러나 영희의 개인키로 암호화된 메시지를 복호화할 수 있다는 것 자체가 서명이 됩니다. 이를 통해 철수는 이 메시지의 작성자가 영희라는 사실을 신뢰할 수 있습니다.

이처럼 전자서명은 개인키로 암호화하여 공개키로 복호화할 수 있는 특성을 이용해, 작성자를 증명하고 데이터의 무결성을 보장하는 데 활용됩니다.

-

- 철수가 영희에게 ' 10만원을 결제하겠음' -> 영희의 공개키로 암호화 (기밀성) + 자신의 개인키로 암호화 (송신자 인증: 전자서명) -> 영희

-> 영희는 역순 : 철순의 공개키로 복호화 + 자신의 개인키로 복호화

- 무결성 보장: hash () 사용함 -> Mod (4756,10) = 6

-> 위의 예에서 결과값인 6으로부터 원본메시지인 4756 을 찾는 것이 불가능

[메시지를 숫자화]

- 철수가 영희에게 ' 10만원을 결제하겠음' -> hash 함수 사용 (해쉬 값) -> 원본메시지 + hash 값 -> 영희의 공개키로 암호화 (기밀성) + 자신의 개인키로 암호화 (송신자 인증: 전자서명)

-> 영희는 역순 : 철수의 공개키로 복호화 + 자신의 개인키로 복호화 -> hash 함수 적용 같은 값이 나오면

1. 메시지 생성

- 철수가 영희에게 '10만원을 결제하겠음'이라는 메시지를 보냅니다.

- 이 메시지를 보호하기 위해 해시 함수를 사용하여 메시지의 해시 값을 생성합니다. 해시 함수는 주어진 입력 데이터(메시지)에 대해 고정된 크기의 출력 값을 생성하며, 입력 데이터가 조금이라도 변경되면 해시 값이 크게 달라지는 특성을 가지고 있습니다.

2. 해시 값 생성

- 메시지에 대한 해시 값을 생성합니다.

- 예를 들어, hash('10만원을 결제하겠음')을 호출하여 해시 값을 생성합니다.

- 이 해시 값은 메시지의 무결성을 보장하기 위한 수단입니다. 이후 수신자는 이 해시 값을 사용하여 메시지가 변조되지 않았음을 확인할 수 있습니다.

3. 메시지와 해시 값 결합

- 원본 메시지와 해시 값을 결합합니다.

- 이 두 개를 합쳐서 송신할 데이터(원본 메시지 + 해시 값)가 생성됩니다.

4. 암호화

- 영희의 공개키로 암호화 (기밀성 확보)

- 철수는 결합된 데이터를 영희의 공개키로 암호화합니다. 이 단계에서 영희의 개인키로 복호화할 수 있도록 보장되며, 이를 통해 기밀성이 확보됩니다.

- 자신의 개인키로 암호화 (송신자 인증)

- 철수는 결합된 데이터를 자신의 개인키로도 암호화합니다. 이는 철수가 실제로 메시지를 보냈음을 증명하는 전자서명 역할을 합니다. 영희는 철수의 공개키를 사용하여 이 서명을 확인할 수 있습니다.

5. 영희의 복호화

- 영희는 수신한 데이터를 복호화합니다.

- 먼저, 철수의 공개키를 사용하여 데이터를 복호화하여 원본 메시지와 해시 값을 추출합니다.

- 다음, 자신의 개인키로 암호화된 데이터를 복호화합니다. 이 과정에서 수신한 데이터가 원본 메시지와 해시 값을 모두 복원합니다.

6. 해시 값 확인

- 메시지의 무결성 확인

- 영희는 복원한 원본 메시지에 대해 다시 해시 함수를 적용하여 새로 해시 값을 생성합니다.

- 원본 메시지로부터 생성한 해시 값과 송신된 해시 값이 일치하는지 비교합니다. 이 두 해시 값이 같다면 메시지가 전송 과정에서 변조되지 않았음을 확인할 수 있습니다.

이 과정을 통해 철수는 영희에게 '10만원을 결제하겠음'이라는 메시지를 안전하게 전달하고, 메시지의 기밀성과 무결성을 보장

희가 철수로부터 받은 메시지를 처리하는 과정은 다음과 같습니다. 이 과정은 철수의 메시지와 해시 값의 무결성을 확인하고, 송신자의 신원을 인증하는 단계를 포함합니다.

1. 메시지 수신

- 영희는 철수로부터 암호화된 메시지를 수신합니다.

- 이 메시지는 원본 메시지와 해시 값이 결합된 상태이며, 철수의 개인키로 서명된 상태입니다.

2. 철수의 공개키로 복호화

- 영희는 먼저 철수의 공개키를 사용하여 메시지를 복호화합니다.

- 복호화 과정을 통해 영희는 결합된 원본 메시지와 해시 값을 복원합니다. 이 단계에서 철수의 전자서명을 검증할 수 있습니다.

3. 원본 메시지와 해시 값 분리

- 복호화된 데이터에서 원본 메시지와 해시 값을 분리합니다.

- 예를 들어, 복원된 데이터가 "10만원을 결제하겠음"과 해당 메시지에 대한 해시 값으로 구성되어 있다고 가정합니다.

4. 무결성 확인

- 영희는 원본 메시지에 대해 해시 함수를 다시 적용하여 새로운 해시 값을 생성합니다.

- 예를 들어, hash('10만원을 결제하겠음')을 수행하여 새로 생성된 해시 값을 얻습니다.

5. 해시 값 비교

- 복원한 해시 값과 수신한 해시 값을 비교합니다.

- 두 해시 값이 일치하면, 영희는 메시지가 전송 과정에서 변조되지 않았음을 확인할 수 있습니다. 일치하지 않으면, 메시지가 변경되었거나 손상되었음을 의미합니다.

6. 송신자 인증

- 영희는 철수의 전자서명을 확인합니다.

- 복호화한 데이터에서 추출한 해시 값을 기반으로, 영희는 철수의 서명을 검증하여 철수가 실제로 메시지를 보냈음을 확인합니다.

- 만약 해시 값이 맞다면, 철수가 보낸 메시지라는 것을 확신할 수 있습니다.

이 과정을 통해 영희는 철수의 메시지를 안전하게 검증하고, 메시지의 기밀성과 무결성을 확인하며, 송신자의 신원을 인증할 수 있습니다. 이 모든 과정은 안전한 통신을 보장하는 중요한 요소

- PKI 인증

-> 공개 키 저장소: 보안에 취약함

-> 보안을 해주는 체계 : 공개키 기반 서명의 문제점 해결 역할

(당사자들끼리 공유하는 것이 아니라, 제 3자의 인증기관 CA 가 해당 키세트의 실제 소유자의 신원을 보증하는 구조)

=> 공개키 저장소 = CA

- CA 는 사용자인증의 수단으로 '디지털 인증서'를 발급함

-> 사용자 이름, 사용자의 공개키, 유효기간, 발급일자, CA의 서명

(예: 쇼핑몰 -> 영희)

if) 디지털인증서 사용: 쇼핑몰에서 영희가 영희인지 알고 싶음

PKI(공개 키 인프라) 인증은 온라인에서 안전한 통신과 인증을 제공하는 시스템입니다. 이 시스템은 사용자 간의 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 아래는 디지털 인증서와 CA(인증기관)의 역할을 설명하는 간단한 개요입니다.

1. PKI 인증 개념

- 공개 키 저장소의 취약성: 공개 키를 저장하는 방법이 보안에 취약할 수 있습니다. 누군가가 이 키를 변경하거나 위조할 수 있기 때문입니다.

- CA의 역할: 공개 키 기반 서명의 문제를 해결하기 위해 제3자인 인증기관(CA)이 등장했습니다. CA는 사용자 간의 신뢰를 보장하고, 키의 실제 소유자를 인증합니다.

2. CA와 디지털 인증서

- 디지털 인증서 발급: CA는 사용자가 인증을 받을 수 있도록 '디지털 인증서'를 발급합니다. 이 인증서에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다:

- 사용자 이름: 인증받는 사람의 이름.

- 사용자의 공개 키: 해당 사용자의 공개 키.

- 유효기간: 인증서가 유효한 기간.

- 발급일자: 인증서가 발급된 날짜.

- CA의 서명: CA가 이 인증서를 발급했음을 증명하는 서명.

3. 디지털 인증서의 사용 예시

- 쇼핑몰에서의 인증: 예를 들어, 영희가 쇼핑몰에서 결제를 하려 할 때, 쇼핑몰은 영희의 신원을 확인하고 싶어 합니다. 이때 영희는 자신의 디지털 인증서를 제시합니다.

- 과정:

- 영희는 쇼핑몰에 자신의 디지털 인증서를 보냅니다.

- 쇼핑몰은 이 인증서를 확인하여 CA의 서명을 검증합니다.

- CA의 서명이 유효하다면, 쇼핑몰은 영희의 신원을 확인할 수 있습니다. 즉, 영희가 실제로 그 디지털 인증서의 소유자임을 확신할 수 있습니다.

요약

이 과정을 통해, PKI 인증 시스템은 안전하게 사용자 신원을 확인하고, 통신의 기밀성과 무결성을 유지합니다. CA가 발급한 디지털 인증서는 사용자와 서비스 제공자 간의 신뢰를 구축하는 중요한 역할을 합

- PKI 인증 (내가 나임을 증명할 수 있음)

: 디지털 인증서를 발급 받은 후

-> 소비자는 은행 서비스를 사용하거나 온라인 거래 시 신원확인 요청을 받게 됨

-> 소비자는 CA 로부터 발급받은 디지털 인증서를 제시하게 되며,

[과정]

1. 해당 거래 사이트는 CA 의 공개키를 적용하여 디지털 인증서가 CA가 발급한 것임을 확인

2. 해쉬다이제스트와 디지털 인증서를 비교하여 인증서 내용의 무결성을 검증한 후

3.

(전자상거래 사이트: hash 값도 검토함_해쉬값)

* 민간인증서 활용이 많이 됨! *

: 편리함, 보안프로그램 설치가 필요없음, 아이디를 요구하지도 않음 : 기기 (명의)

- HTTPS *Hyper Text Protocol+ S(보안이 강화된 경우)*

: 보안이 강화된 형태로 주고받음!

: SSL 디지털인증서 (서버의 신원을 확인하기 위해 CA 를 통해서 발급)

-> 클라이언트(웹 브라우저)가 서버에 접속한 직후 서버는 클라이언트

- 네트워크 보호

: FIrewall (방화벽) -> 내부에 접속하는 과정에서 소프트웨어 벽을 침 (어떤 애플리케이션/ 패킷 단위로 통과 못하도록)

예) 회사에서 '주식거래' 에플리케이션 금지

[방화벽(Firewall)의 개념]

- 방화벽의 목적: 방화벽은 불법적인 접근을 차단하고, 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 안전성을 보장하기 위해 설계된 보안 장치입니다. 이는 기업이나 개인 사용자가 데이터 유출이나 해킹 공격으로부터 보호받을 수 있도록 도와줍니다.

[작동 방식]

1. 소프트웨어 벽 구축: 방화벽은 네트워크와 연결된 모든 장치에 대해 ‘소프트웨어 벽’을 형성합니다. 이 벽은 네트워크의 외부에서 들어오는 트래픽을 모니터링하고 필터링하는 기능을 수행합니다.

2. 패킷 필터링: 방화벽은 패킷 단위로 들어오는 데이터를 검사합니다. 각 패킷은 데이터의 조각으로, 전송된 정보의 일부분을 포함하고 있습니다. 방화벽은 다음과 같은 기준에 따라 패킷을 허용하거나 차단합니다:

- IP 주소: 패킷의 출발지 및 도착지 주소.

- 포트 번호: 특정 애플리케이션에 대한 트래픽 식별.

- 프로토콜: TCP, UDP 등 데이터 전송 방식.

3. 정책 설정: 사용자는 방화벽의 규칙과 정책을 설정하여 어떤 트래픽을 허용할지, 어떤 트래픽을 차단할지를 결정합니다. 예를 들어, 특정 IP 주소에서 오는 트래픽을 차단하거나, 특정 포트를 통해서만 접근을 허용할 수 있습니다.

(예시)

: 회사 네트워크에 방화벽이 설치되어 있다고 가정해봅시다. 방화벽은 외부에서 들어오는 모든 데이터 패킷을 검사합니다. 만약 해커가 특정 포트를 통해 공격하려 한다면, 방화벽은 이 패킷을 차단하여 회사 네트워크의 내부 시스템에 접근하지 못하도록 막습니다.

- 침입탐지 시스템 (방화벽 안쪽에 설치: 이상 접속 걸러내기 -탐지)

- Anti Virus S/W

-

-